先月のブログでは粘膜ケアの必要性についてご紹介しました。口腔の粘膜は、乾燥していると傷つきやすく、感染や口内炎のきっかけとなる恐れがありますので、歯以上にやさしくケアすることがポイントです。無理をせず、少しずつケアに慣れてもらうことが大切です。粘膜ケアをする時は、スポンジブラシという専用の器具を使うと、やさしくケアすることが出来ます。 介護施設では既に使用されている器具ですが、介護に不慣れなご家族でも比較的安全に口腔ケアを行えます。 ただし、スポンジブラシにも、いくつか注意していただきたい点があります。 そこで今月は『スポンジブラシの使い方』についての情報をお届けしたいと思います。

汚れをからめ取るスポンジブラシ

スポンジブラシとは、先端がスポンジでできている棒状のブラシで、口腔内の粘膜を清拭するための器具です。食物残渣や汚れを効率良くからめ取れるように、 先端のスポンジは星型等様々な形状に工夫されています。中には棒状ではなく、指にそのままスポンジをはめて使用するタイプのものもあります。

スポンジブラシの基本について

まずは水又は洗口液に浸して、 水分がたれ落ちない程度に絞ります。 スポンジは、奥から手前へと動かすのが原則。

スポンジの水分が多かったり、汚れを奥へ押しやるような動かし方は、 誤嚥性肺炎の原因となりますので気を付けなくてはなりません。またスポンジの汚れをこまめに水洗いしながら行います。コップは水洗い用と湿らせ用を別々に用意すれば、 より衛生的です。 スポンジブラシはウイルスや細菌による感染症予防のため、1回ごとの使い捨てです。 あとスポンジブラシでは歯垢を除去できないので、歯がある部分は歯ブラシを使ってよく磨いてください。

清掃手順とポイント

粘膜の汚れは目に見えないものの方が多く、 特に入れ歯を使っている場合は、上顎、歯肉、頬の入れ歯が直接当たっている部分に汚れや細菌が繁殖しがちです。 スポンジブラシの動かす順番を決めておくと、拭き取り残しがなく、同じ場所を何度も拭き取るようなこともなく効率的です。

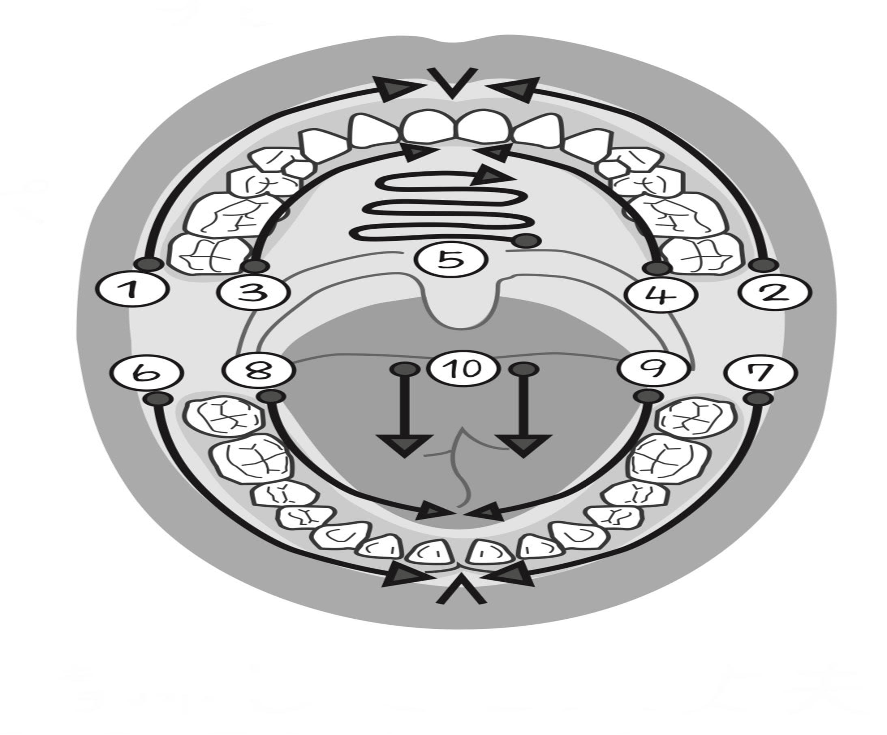

最初は、上の歯肉の外側 (①②)と内側(③④)を清掃します。

口を大きく 開け過ぎると頬と歯肉の間にスポンジブラシが入りませんので、 口は軽く開けてもらいます。唇の裏側には小帯 (v 印) という細い筋があり、そこにスポンジブラシが引っかかると痛いので、要注意です。くるくると回しながら汚れを拭き取る感覚で動かします。上顎(⑤)は、少し強めに清掃しても大丈夫です。 次に下の歯肉のまわり(⑥⑦⑧⑨)を清掃します。 ここにも小帯がありますので注意して下さい。 また上顎(⑤)と舌(⑩)は、あまり奥の方を刺激すると嘔吐反射が起こってしまうので、気を付けましょう